大地を守る会50周年を記念し、大地を守る会の歴史や商品に対するこだわり、産地に対する向き合い方など「安心+おいしい」につながる姿勢をさまざまな角度からご紹介してきた特別コラム。最終回は、大地を守る会の農産品を担当して40年のベテラン社員と1年目の若手社員の対談で、「大地を守る会」のあるべき姿を考えます。

(左)市川 泰仙 1983年入社。

1985年から農産物の仕入や物流関係に携わる。現地で見たり聞いたりしたことや生産者が集まる勉強会に参加し、農産物の知識を深めました。

(右)勢戸 結子 2025年新卒入社。

今年8月に大地を守る会農産チームに配属。現在は販促業務に携わり、野菜の魅力を消費者に伝える方法を、ベテラン社員の指導を受けながら探求しています。

「 人づて」で地道に増やしてきた

生産者とのつながり

【勢戸】大地を守る会に配属されてびっくりしたのが、野菜の種類の多さ。どういう経緯で、いろいろな野菜を作る生産者さんたちと知り合ったんですか。

【市川】大地を守る会が設立された1970年代は、農薬や添加物への関心が高まった時代。農薬などを使わない生産者とそれを求める消費者をつなぐような仕組みがまだなく、販路もない小さな会社ができたのは、人づてで増やしていくことだったなぁ。生産者さんに直接交渉して販路を作っていたから、1980年代になってもさほど取り扱いできる野菜の品数は増えなかったよ。当時は「時季のものがない」方が当たり前。高速道路や冷蔵トラックが整備されてようやく、遠方の産地とも取引ができて、全国からそれぞれの地で旬を迎える野菜をお届けできるようになったね。卸会社を作り、生協や他団体に販路を拡げて、生産者を増やしていけたのは1990年代から。

【勢戸】いまだに創業当時から付き合いがある生産者がいるのも、すごいと思います。

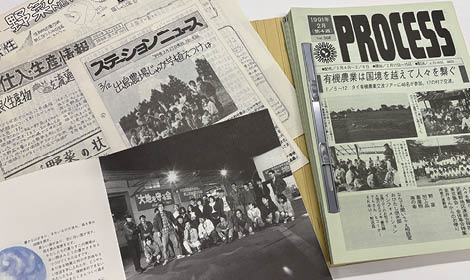

「集合写真で一番前に立っているの市川さんですか!?」「昔からこういう立ち位置だったんだよ」と古い資料を前に、当時の思い出話が飛び出します。

人同士のコミュニケーションを

つなぎ続ける。

【勢戸】昔の印刷物、ていねいですよね。生産者さんの近況が事細かに、手書きで伝えられてる…。

【市川】生産者が何か困ったときに、それを会員さんと直接話す場を設けたりしていた。技術を交換するための生産者会議は今も続いているね。自然相手だから、1980年代あたりは余剰や欠品の話が常に出ていた。今でこそ野菜セットなどで対応できるけれど、当時は毎週のように「豊作なので買ってくださいっ!」って書いていたよ。

【勢戸】話を聞いていて、今って相互コミュニケーションがすごく減っているんだろうなと感じました。読んでもらえるかは別としても、作っている人の苦労や思いを伝えられるものがあると、食べるときの心持ちとかも変わってくるんじゃないでしょうか。

【市川】これまで生産者さんたちと信頼を積み上げ、都合が悪いことも正直に伝えてきた。それを知って応援してくれる消費者の方がいたからこそ、大地を守る会は50年続けてこられたんだよ。「商品を知ってもらい、買ってもらう」というのを、これからも目指していこう。

手作り感たっぷりの当時のカタログたち。驚くほど詳細に生産者の情報が伝えられ、消費者と生産者をつなぐ役割を担っていました。

-

最新の読み物