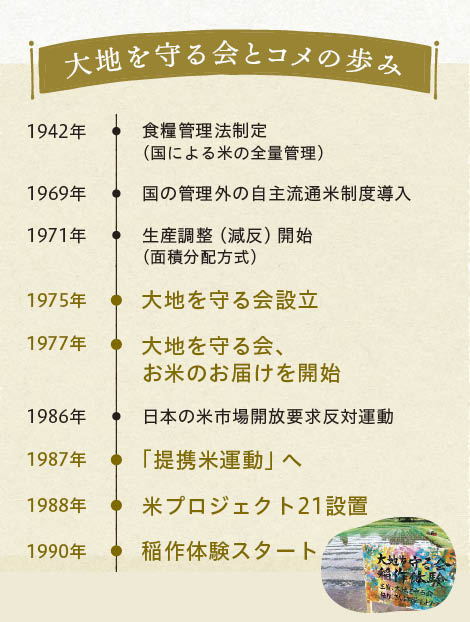

先が見えない米の供給不安。大地を守る会でも、お客様のご注文すべてにお応えできない事態となりました。会員の皆様には、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。引き続き、主食である米の安定確保にむけて努力を続けてまいります。さて、大地を守る会では、日本人の主食である「米」の大切さについて、長年さまざまな取り組みを行ってきました。これまでの歩みを振り返りながら、「主食・米」について考えたいと思います。(2025年133号7月28日週配布『カタログ大地を守る』掲載の情報)

こだわりの生産者が作ったお米で作ったおにぎりは、塩味だけでもごちそうです。

日本のお米の現在

1960年代、約1,400万トンの米が作られ、国民一人当たりの消費量は年間約2俵(120㎏)あったと言われています。しかし、その後は食の欧米化が進むにつれて畜産物や小麦などの消費に押され、米の消費はピーク時の約半分になっています。戦後の食糧危機からの増産体制から減反に政策が変わっても、2023年まで米価は下がり続けてきました。

一方で、米作りの現場では生産コストの増加傾向は止まりません。米農家の皆さんはぎりぎりのラインで私たちの主食を支え、農村の景観や水源涵養機能を持ち国土の安全を保つ水田を維持してきましたが、生産者の高齢化による耕作放棄地も増加。需給バランスの均衡が一気に崩れ、2024年、米価は高騰。店頭から米が消えた大きな要因といわれています。

おきたま興農舎の田んぼの前で、生産者の皆さん(2024年8月撮影)。米作り、大地を守る会を愛し支えてくださった代表の故・小林亮さんの姿もありました(手前右から2人目)。

日本の米と水田を守りたい

米の主流が国が定める流通経路で販売されるものだった時代から、大地を守る会では、有機農業などの栽培方法にこだわる生産者の米を「自主流通米」の制度を活用して販売し、生産者と提携しながら「日本の米と水田を守ろう」と声を上げてきました。

田んぼにはたくさんの命が育まれ、時には渡り鳥が羽を休める湿地帯の役割も果たします。農薬を減らして生物多様性を守ろうと呼びかけた「コメニスト宣言」や、棚田の景観が美しい中山間地域で栽培された米を「日本の原風景・里山の棚田米」として販売。また、稲作体験イベントを実施し、多くの消費者の皆さまと米作りの楽しさや大変さを学ぶ機会も提供しました。

「ふゆみずたんぼ」では、渡り鳥の白鳥が羽を休め、田んぼの生き物を餌にします。

平成の米不足の教訓が生かされた

「米蔵熟成米」

なかでも今最も注目を浴びているのが、米の不足に備える仕組み。福島県須賀川市の生産者・稲田稲作研究会と構築した民間備蓄米「大地恵穂(けいすい)(現・米蔵熟成米コシヒカリ)」です。平成の米騒動を教訓に構築したこの予約販売。田植えの前に注文を受け、収穫後はもみのまま保管。新米が出回り終えたころからお届けを開始する仕組みです。昨年この備蓄米を登録された方には、今年も確実にお届けすることができました。2025年度も多くの申し込みをいただき、受付けを終了させていただきました。大地を守る会では農家や米卸会社と話し合い続けながら、環境にも生産者にとっても持続可能なかたちで、会員の皆様に日本人の大切な主食である米を安定的にお届けできるよう努めてまいります。

稲田稲作研究会が収穫後にもみの状態で保管する巨大なタンク。