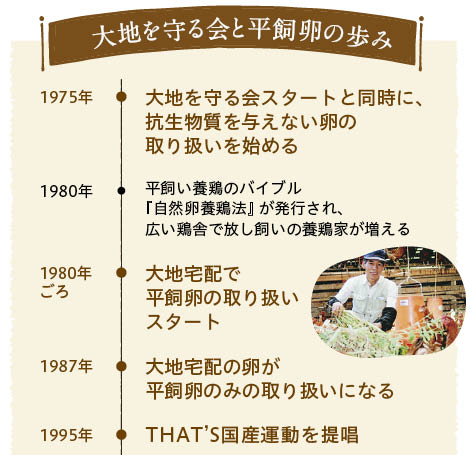

大地を守る会のなかでも長い歴史を持つ商品の一つが、卵です。今でこそ「平飼卵」は多く見かけるようになりましたが、大地を守る会が平飼卵の取り扱いを始めた1980年当時は、大規模でウインドレス鶏舎、段式、1ケージに複数羽での生産が主流になりつつありました。鶏の健康こそが卵のおいしさにつながると、いち早く取り組んだ歴史を振り返ります。

「平飼卵」にとどまらない

「THAT’S国産」の卵

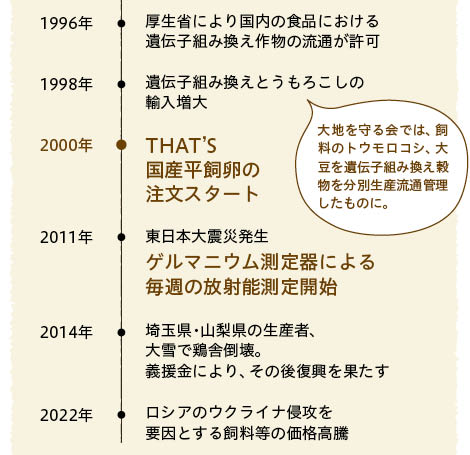

広々とした鶏舎などで、自由に動き回って育った鶏が産んだ「平飼卵」は、味の良さやアニマルウェルフェア(動物福祉)の観点から、近年一般市場での取り扱いも広がっています。大地を守る会では1987年に、他に先駆けて取り扱う卵をすべて平飼卵に変更しました。さらに一歩踏み込み、飼料の自給にも挑戦。一般的な飼料の大半が輸入穀物を占めるなか、大地を守る会では、国産穀物による畜産を試み、短角牛、豚に続いて平飼養鶏もと、2000年から平飼卵を産む鶏の飼料を国産のものにする取り組みを開始しました。自主調達・自家配合した100%国産飼料の平飼卵は、全国的にも珍しいものとなっています。

森の農楽舎の中田千歳さん(佐賀県佐賀市)。鶏の健康は卵の殻に現れるそう。与える飼料が鶏にも卵にも直結します。

お米育ち? 小麦育ち?

食べるもので異なる卵の個性

長野県富士見町の卵の生産者フジタファームでは、国産米の米粉と米ぬかを100%使用した飼料を与えています。「うちの鶏はお米を食べて育ってるから白っぽいんですよ」と代表の佐野洋介さん。お米育ちの卵は、普通よりも淡いレモンイエローの黄身が特徴です。

「国産穀物の飼料にこだわると、小麦かお米主体の飼料になります」と語ったのは、長年畜産を担当する安生。生産者ごとに調達した穀物や自ら育てた小麦や米を独自に配合した飼料を使うため、それが卵の個性にもなっていると言います。淡い黄身の色は、鶏の健康を優先した結果です。

フジタファーム代表、佐野洋介さん(長野県富士見町)。

一度食べればわかる、

このおいしさを知ってほしい!

ウクライナ侵攻を端とする穀物の高騰をはじめ、運賃や資材の価格高騰により、国産飼料の手配自体も難しくなっています。加えて夏場の異常高温による鶏への影響も含め、産地は厳しい状況に置かれているのが現状です。日々努力をしている生産者を応援する意味でも、ぜひ積極的に大地を守る会の平飼卵を選んでいただけると幸いです。

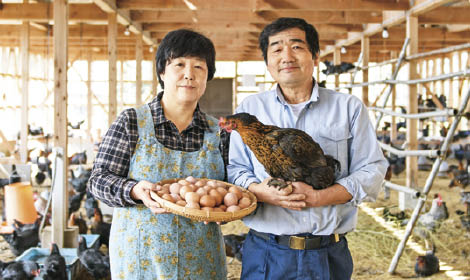

本田孝夫さんとおつれあいの輝美さん(埼玉県深谷市)。