社会的企業とは、ビジネスの手法で社会課題を解決しようとする企業のこと。今では、さまざまな企業でこの言葉を用いるようになりました。大地を守る会は、もともと「大地を守る市民の会」として、1970年代中頃に有吉佐和子の著書『複合汚染』などがきっかけとなり社会問題化した農薬問題を解決しようと、同じ志を持つ生産者と消費者が結びついて設立されました。第2話は、社会的企業として大地を守る会が行ってきた活動の一部をご紹介します。

1994年、晴海で開催した「森と海と大地のDEVANDA展」。全国から農・林・漁業関係、環境保護団体、生協、企業など、実に幅広い団体が参加するビッグイベントを開催。

日本の第一次産業を

守り育てること

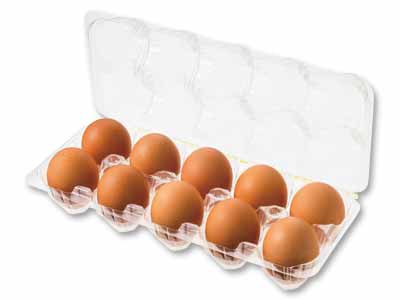

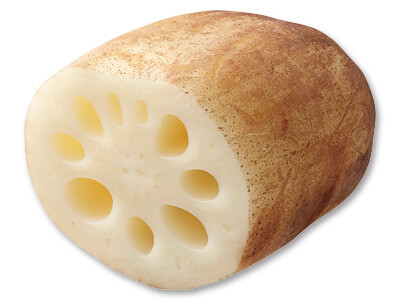

日本の食料自給率は38%(※)、主要先進国の中では異例の低さです。大地を守る会では、野菜や加工品の原材料に至るまで、なるべく国産を使用しています。象徴的なのが、国産飼料を与えた畜産品です。輸入飼料が多く使われるなか、「THAT’S国産運動」を1995年に呼びかけ、国産飼料100%で育てた牛や卵を実現しました。大地を守る会の商品を食卓に取り入れることは、日本の第一次産業のためになると考えます。

※農林水産省『令和5年度食料自給率・食料自給力指標について』参考。

粗飼料、濃厚飼料、100%国産でまかなう岩手山形村短角牛。

人々の生命と健康を

守ること

「食品添加物をなるべく避けたい」という方がいらっしゃいます。大地を守る会では、なるべく食品添加物に頼らない加工食品を扱っています。パッケージの裏面の原材料をご覧ください。そのシンプルさが歴然です。素材の持ち味を生かすため、家庭にあるような調味料を使って製造しています。遺伝子組み換え作物をなるべく使用しない製品をお届けするようにしているため、豆腐や醤油の原料となる大豆もすべて国産です。また、全国各地にある伝統的な製法で作られた調味料を紹介することで、日本の食文化をつなげていきたいという思いを持った商品を数多く紹介しています。

木桶を使った伝統的な製法で醤油づくりを行う笛木醤油。

持続可能な社会を

創造すること

近年広く知られ、企業として当たり前の価値観の一つにもなってきた「サステナブルな社会」を目指す取り組み。大地を守る会では、創立当初からこの理念を掲げ、フェアトレード商品の販売や循環型社会の形成を目指した啓蒙活動などを行ってきました。食料の輸送時に発生する二酸化炭素の排出を「見える化」した、「フードマイレージキャンペーン(国産を食べよう)」の運動や、国産の木を使った住宅事業(現在は事業終了)なども行ってきました。

国産の木材を使うことは日本の森を守ることにつながります。

誰もが参加しやすい

スローな時間を大切に

なかでも有名になったのが「100万人のキャンドルナイト」です。元はアメリカの消灯運動を発端とした草の根的な活動でしたが、NGOや環境省、賛同企業の協力を得て広く知られるようになりました。「100万人のキャンドルナイト」は、夏至と冬至の日の前後一週間、夜8時から10時の2時間、おうちの電気を消してキャンドルを灯しながら、スローな時間を過ごしましょうと呼びかけます。毎年、夏至に近い一夜、東京都港区芝の大本山増上寺でイベントを開催しています。夜8時、時報に合わせた東京タワーのライトダウンには、たくさんの方が訪れます。

2025年6月20日のキャンドルナイト@増上寺。海外の観光客もたくさん訪れました。